假想者(第三章)

能够梦见语晨前辈的那些落城之夜,是我漫长睡眠历史上最为安详而神秘的时刻。我愿意这些时刻无限地延长,笼盖四野,笼盖我梦里梦外的全部生活。这些时刻是我向往的幸福时刻。当这些时刻在我的忧患生涯中不期而至时,我觉得自己正借助于这些时刻,在这些时刻中作极遥远的飞行。这些时刻使我唯一能够飞行的机遇穿过寒冷夜色反复地降临。

我来自南部沿海,来自一个四季如春的好地方。我离开故乡(一个温暖湿润的心情永远在那儿得以保存么)来到落城,首先感受的是气温差异和空气含水量的不同。相对来讲落城的气候是严酷无情的,夏天那种非人间的燥热,冬天那种又钝重又锐利的寒冷,面对它们有谁能泰然处之呢?我注意到所有落城居民的脸上都潜伏着某种憔悴的风霜之色。即使书涵和高萌这么年轻而佼好的脸上,也掩映不住地洋溢出气候所给予的凄凉。我说,身在落城即使有欢乐,也比不上我温和的故乡,特定气候造成了一群人共同的脸色,而这种脸色长存于一群人喜怒哀乐和言行举止当中,一成不变,延续多年。

如今落城的冬季是货真价实地到来了。冬季的真实唯有寒冷。我在小青楼中四处寻觅能够御寒的物质。你可以说蓝绸布邮包就在我身边,其中蕴含着与棉花有关联的衣物,它们就是为御寒而准备的。你这么说。你对于南部沿海和落城的差异尚未有切身的体会。就像我的彤,她在温暖的故乡又怎能想象落城的严寒呢?我藏身于小青楼的楼上,隔窗向外面的街巷眺望。我看见一些落城人宛若灰色爬虫走过结冰的街巷,那么沉重而缓慢地走过,寒冷的气候使他们四肢僵直,头颈弯曲,他们的步态令隔窗观望者心中一片苍茫。我感到身居小青搂的那个背井离乡者双脚不动,在有限的时日内连续不断地向北方行进。他双脚不动地从温暖走向了寒冷,随身携带的幻想逐渐显得单薄而透明。他想,抵挡过燥热的东西,未必能抵挡寒冷,就连幻想也不能。

寻找御寒之物,如今是他的当务之急。他记得书涵和高萌曾以肉身相爱的那间卧室里有一条幅面极宽的羽绒被,套着鲜艳的桔黄色被套,他记得那色彩特别纯正,特别温馨,浸泡在寒冷的空气里特别诱人。他记得早在秋天来临时书涵与高萌就使用了那条枯黄羽绒被遮盖身体。

他问:“这么早就盖羽绒被?”

书说:“早晚一回事。”

他问:“不觉得有些闷热么?”

书说:“她就喜欢出汗,出很多的汗。”

他问:“出汗有什么好?”

书说:“让人觉得心还是暖的。”

现在天气这么冷,两个爱出汗的人不在楼中;

现在天气这么冷,两个爱出汗的人在哪里呢?

书涵与高萌的那间卧室离我很近,却锁得很紧,里面没有人。浸透他们秋季汗水的桔黄羽绒被,作为我向往温暖的重要内容被锁在那间卧室里?可能由高萌之手折叠过,也可能湿漉漉一派狼藉,随意地掀翻着一端,平铺着另一端。每至深夜,它在紧锁的卧室里分外醒目。既然身为异乡之客和小青楼中的寄居者?我能拿它怎样,拿这种状态怎么办?

他寻找御寒之物的过程,可以划分为两个阶段(这是最粗略的二分法)。他寻找御寒之物,始于棉绒阶段,终于纸阶段。落城的冬季刚刚降临时,他解开蓝绸布邮包寻棉衣,试图以那些飞越千里而来的棉衣作屏障,在寒风与躯体之间造成一种隔离。他生于温暖之地,长于温暖之地,即使远离温暖之地,他仍然不能透彻地了解落城的寒冷。他过于信赖蓝绸布邮包中那些单薄的棉衣了。事实上,在他南部沿海的故乡(那片温暖之地)从来没有寒冷真正显现过,你伸出手去,四季的风无论方向如何不同,都一样和煦而湿润,所以说他和彤的棉衣不过是. 按照当地婚俗,顺手备下的装饰物?。那些飞越千里的棉衣,它们原来就没有肩负一点御寒的道义。它们单薄而窄小,早已完成了当地婚俗所赋予的礼仪性构思,就像红鞭炮被燃放过后变成冉冉落地的纸屑,又像错过飞翔节候的风筝,在雨雪之中变得毫无生气。他面对从故乡来的蓝绸布邮包,深深感到一个人随身携带着多少与水土有关的本性,这些本性甚至延及每一种日常用品,每一件是无关紧要的单薄棉衣。他觉得自己正面对背井离乡之路上所遇见的不胜枚举的惊奇中的一种惊奇,一种无比寒冷的惊奇——

这时候,别人家燃烧木炭的气味正慢慢透窗而入。

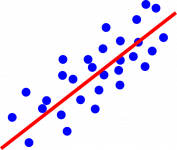

伴随着棉绒阶段所带来的绝望情绪,我到达新领域。我耍说我所到达的新领域是奇妙的,放眼望去都是纸和肖像在翻飞。外面下雨了,雨水中杂着坚硬的小雹子。但我不害怕。我的新领域与外面无关。小青楼的室内空间足以容纳。我伸出红肿双手,张开指掌,捉摸那些翻飞于新领域的轻盈玩具。纸的背面全是雪白,而它背面的背面却被书用铅笔画满了似是而非的高萌。它们一幅大,一幅小,每一幅都参差不齐,就像有个人没有等分意识,不晓得所谓等分就是把一张完整的白纸对折再对折,以至无穷。那个人把它们从整体上一幅幅裁剪下来,使它们盲无目标地脱离整体,散为碎片。你找不着任意两幅同等大小的纸面,尽管那些纸面上画着同一个人。你只能看见纸面上的高萌,作为虚构少女,她的脸和肩膀,她的头发和脸上若有若无的绒毛。你格外留意的很可能是另外几幅,笨于虚构少女的全身肖像,纸面上除了几条铅笔线,(简单明了而又出其不意地相互交错着)就是些极明朗的空白。你看到铅笔线在充满光线的空白之中凝固而飘荡,而虚构少女的身影已经被简化为一种轻声提示,或者一种擦肩而过的臆想。

我现在让你看的,是我自己在寒冷中所看见的;我现在无法让你看见的,是顺着寒冷外沿暗自滴落的东西。我伸出红肿双手(张开指掌,十指一根粗似一根)捉摸那些不可捉摸的。

假如我把那些绘有高萌肖像的纸张以新方式粘缀起来,制成一件天下最稀奇的冬装,它会带来多少暖意呢。我的纸冬装到处是虚构少女的脸和身体,还有未画完的美好器官,这样的图案使我想起那种反复来去的绘画时刻。我不能不想起出门未归的书涵和高萌,多少个下午高萌端坐于椭圆形窗前,怀着来血缘的野心而端坐,她斜过右眼,(有时是稍窄的左眼)对书涵说,画吧画吧快画吧,不画又能怎样。在离窗稍远的地方,书用铅笔住嘴唇,很吃力地喘气,然后开始画,或者说伸手到充满光线的空白中去。他伸出的手,差不多保持了绝对静态,又愉快又凄惶。